Les médias français ont délibérément jeté le voile sur un point brûlant de l’actualité : le financement des constructions de mosquées et l’essor des lieux de cultes musulmans. Ils sont actuellement recensés au nombre de 1535.

C’est ainsi que l’actuel locataire de l’Elysée se veut le garant absolu de l’émancipation et de l’édification sur notre sol d’un islam de France, jusqu’à ce qu’une véritable institutionnalisation s’en suive.

L’ex-ministre de l’intérieur a donc réaffirmé sa volonté de relancer le débat à ce propos. C’est le 1er octobre dernier, devant la tribune de la fondation du conseil français du culte musulman à la grande mosquée de Paris, qu’il évoque clairement son intention de financer les constructions et d’assurer l’essor des lieux de culte déjà existants, avec toute la structure que cela implique : édifications de mosquées « cathédrales » ou nouveaux endroits de prières, formation de ministres du culte (imams), filières d’enseignement coranique, bibliothèques attenantes, divers pôles éducatifs et commerciaux (librairies, barbiers, épiceries…) etc. :

Il déclare : « Après l’heure de la construction, voici l’heure de la consolidation », et,

« la fondation pour les œuvres de l’islam de France, qui a pour objectif de financer les lieux de culte à la mesure du respect que doit inspirer une grande religion » ou encore,

« l’islam est une composante intime de notre pays » et « c’est aussi une partie de la France ».(allocution reprise sur le site internet de l’Elysée).

Tels sont les propos d’un promoteur du multiculturisme, qui échangerait bien églises contre mosquées. Mais à quel prix ?!

Pour se porter officiellement sponsor au développement de l’islam en France, en récupérer le fruit, et nous les pépins, l’état propose un « toilettage » de la loi de 1905, sur la séparation de l’église et de l’état (dont les authentiques nationaux que nous sommes sont bien entendu fermement opposés), alors que dans l’article 2, « la république ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

Cheval de bataille discret et sournois des instances politiques, et sous prétexte d’éviter l’implication financière de certains états fondamentalistes du monde arabe, la réforme de la loi (initiée dans le rapport Machelon) permettrait de considérer une liberté des cultes et des religions sans distinction, donnant à l’état l’assurance légale d’une participation démesurée aux investissements et justifiant le financement de multiples projets, coûteux de plusieurs millions d’euros. Puisque ce n’est pas avec quelques pièces dans la corbeille ça et là, que s’érigeront ces gros chantiers.

C’est dans l’optique de faire passer la pilule, que le nain le l’Elysée déclarait : « Pour lutter contre l’intégrisme et le communautarisme, il faut que toutes celles et ceux qui ont la foi, puissent la vivre et la pratiquer en toute égalité ». (Quotidien La Croix du 21 septembre 2007).

Sachez qu’en région parisienne :

- à Montigny-lès-Cormeilles, sera inauguré prochainement un minaret de 700 m2 avec salle de conférence, salon de thé, pour un montant de 800000 euros, (le parisien),

- à Créteil, un coût total de 4 millions d’euros pour un future lieu de prières,

- pour la mairie communiste de Sevran, une future mosquée géante à capacité d’accueil de 5000 personnes verra le jour pour une bagatelle de 5 millions d’euros.

Les mosquées devraient se développer fortement dans le quart sud-est avec :

- à Annecy, la démolition puis la reconstruction d’une grande mosquée moyennant un coût de 3.6 millions d’euros sur un terrain vendu pour un euro symbolique. Le fisc de la ville prévoit même pour les fidèles ou les tiers sympathisants du culte une réduction d’impôt de deux tiers sur le somme donnée pour sa construction, manière habile de contourner la loi et de financer indirectement les travaux,

- à Grenoble, pas moins de 3 projets sont en cours,

- 5 millions d’euros pour la commune de Grigny avec en prime le terrain offert par la municipalité,

- à Givorss en région lyonnaise, 1.5 millions d’euros sont nécessaires à la réalisation d’une mosquée de 1200 m2. Il est intéressant de noter qu’en juillet dernier, la communauté locale ne disposait que du tiers de la somme demandée pour une édification débutant 2 mois plus tard,

- à Marseille, un loyer annuel de 300 euros seulement est « exigé » pour un terrain pratiquement d’un hectare ! (observatoire de l’islamisation).

Entendons bien qu’il s’agit là d’une liste non exhaustive, et que partout en France des cas similaires abondent.

Dans certaines grandes villes de France, les tribunaux administratifs saisis par des organisations luttant contre l’islamisation de la France, ont retardé l’échéance de ces chantiers. En effet dans la majeure partie des cas, la municipalité ou les pouvoirs locaux, donnaient, ou sous-louaient à des prix en deçà des indices du marché de l’immobilier. En 2004 à Tours, pour la trop grande modestie du prix de vente d’un terrain, la municipalité a été condamnée, et la délibération du conseil municipal annulée par un jugement de tribunal administratif. Car l’article L1311.2 du code des communes de la loi n° 1094 du 29 août 2002, n’évoque aucunement une redevance modeste, et dit que la finalité des baux emphytéotiques* est l’accomplissement d’une mission de service public, visant donc la population toute entière, alors qu’une mosquée ne présente qu’un intérêt particulier au seul profit des musulmans.

Tout ceci bien avant que soit décidé une refonte de la loi de laïcité.

Cet exemple illustre bien la situation actuelle. Pour subventionner l’islam, le gouvernement n’hésite pas à violer et détourner la loi de décembre 1905 par des biais législatifs abusifs appliqués par l’exécutif local.

Outre l’appui direct de la république, usant donc de fonds publics, la communauté musulmane (6 millions d’individus selon les chiffres officiels, soit 10% de la population), se voit financer leurs édifices par des tiers étrangers ainsi que par des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Turquie… La ligue islamiste mondiale, organisation créditée par l’Arabie Saoudite, a par exemple contribué à la construction de la mosquée d’Evry, et le Roi Fahd à celle de Lyon. Ceux là même qui interdisent l’existence de communautés chrétiennes et par conséquent la construction d’églises sur leur sol.

Le budget déguisé et accordé aux musulmans est sans commune mesure avec celui accordé pour la rénovation des églises.

L’ex ministre de l’intérieur ne cache pas son animosité vis-à-vis du catholicisme : « entretenir une église où se réunissent trois paroissiens une fois tous les mois c’est poursuivre une chimère » et « qu’une église soit transformée en une salle communale, où est le problème ? ».

Alors monsieur Sarközy, animosité passagère ou résurgence d’une christianophobie liée à vos véritables origines ?

A cause du manque de financement des projets de rénovations du patrimoine chrétien en France, 45000 églises et 95 cathédrales se dégradent chaque jour. Il est logique que dans un avenir proche la république prétendument laïque escompte détruire 2800 édifices ruraux.

Quel est le véritable but recherché par nos dirigeants ? Terminer le travail commencé au XVIIIème siècle par leurs « aînés dans la foi », détruire la vraie religion !

Certains catholiques se moquent et fustigent le combat contre l’immigration prétextant la hiérarchie des priorités ! Ils oublient bien souvent que le génocide ethnique par substitution engagé au cours du siècle dernier, entraîne de manière définitive la destruction de la spiritualité traditionnelle et du patrimoine français.

- Dimitri -

* Le bail emphytéotique se définit comme un droit réel de jouissance du bien d’autrui, accordé pour une longue durée allant de 18 à 99 ans, moyennant paiement d’une redevance modique.

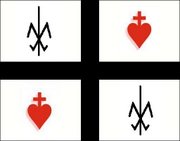

Dieu, dans son infinie sagesse, a placé le chrétien sous l’autorité de deux sociétés parfaites : l’Eglise et l’Etat. Chacune est établie sur un plan différent : le plan spirituel pour la première, le plan temporel pour le dernier. Leurs domaines d’influence respectifs sont définies par Notre Seigneur dans l’Evangile par la phrase « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Toutefois cette distinction du temporel et du spirituel que Jésus-Christ déclare est plus difficile à appréhender que la simple séparation prônée par l’hérésie laïciste. Saint Thomas d’Aquin a expliqué lumineusement les subtilités de cette distinction, dans trois principes fondamentaux.

Dieu, dans son infinie sagesse, a placé le chrétien sous l’autorité de deux sociétés parfaites : l’Eglise et l’Etat. Chacune est établie sur un plan différent : le plan spirituel pour la première, le plan temporel pour le dernier. Leurs domaines d’influence respectifs sont définies par Notre Seigneur dans l’Evangile par la phrase « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Toutefois cette distinction du temporel et du spirituel que Jésus-Christ déclare est plus difficile à appréhender que la simple séparation prônée par l’hérésie laïciste. Saint Thomas d’Aquin a expliqué lumineusement les subtilités de cette distinction, dans trois principes fondamentaux.